庭木図鑑 植木ペディア > オオシマザクラ

オオシマザクラ/おおしまざくら/大島桜

Oshima cherry

【オオシマザクラとは】

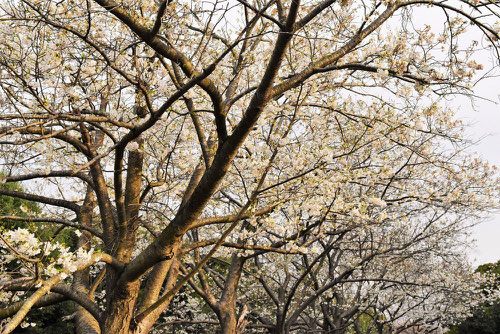

・名前のとおり大島を含む伊豆七島、伊豆半島、三浦半島及び房総半島を原産とするバラ科サクラ属の落葉高木。日本に自生する野生のサクラの一種だが、古くから栽培されたものが野生化している例もあり、本土のものは自生説に疑義がある。特に自生の多い伊豆大島にちなんでオオシマザクラと名付けられた。

・オオシマザクラの開花は3~4月。葉と一緒に展開するため花期に遠目から見ると木全体が黄緑色に見える。花弁は5枚で白一色の一重が基本だが稀に薄紅色の花が咲くものや、鎌倉時代に誕生した八重咲きの花がある。雌しべは1本で、雄しべが24~32本もある。花の直径は3~5センチで、サクラの仲間としては花が大きいこと、花に芳香があることが特徴。花弁は花茶として嗜むことができる。

・オオシマザクラは数多くの園芸品種の原種であり、日本で最も人気の高いソメイヨシノ、その近縁のイズヨシノばかりか、ソメイヨシノが散った後に咲き連ねるサトザクラ、関山、普賢象、一葉、鬱金などの起源でもあり、サクラ類の台木に多用される。

・花の後には球形の実ができ、7月頃になると黒紫色に熟す。いわゆるサクランボであり、熟せば甘味があって食べられるが、苦味が強くて食用に向かないものもある。中に含まれる種子を蒔けば、高確率で発芽する。

・葉は先端が長く尖った卵形で、枝から対になって生じる。縁にあるギザギザが毛のように細長く伸び、葉の両面及び葉柄に毛がないのがオオシマザクラの特徴であり、似たような他のサクラと見分けるポイントになる。

・サクラの葉を塩漬けにすると、酵素の働きによってクマリンという成分ができ、特有の香りを放つようになる。特にオオシマザクラは色合いと風味がよいため、6月頃に採取した葉を塩漬けにして翌年の桜餅に使う。桜餅の発祥地は東京向島の長命寺で、販売開始は1717年(享保二年)だが、当時はオオシマザクラが一般的ではなく、より小さなヤマザクラの葉を使用していた。現在、流通するものはほとんどが伊豆地方産。

・樹皮はヤマザクラに比べると明るい灰褐色。樹齢を重ねると皮目と呼ばれる横向きのシワが目立つようになる。丈夫な材は薪炭に使われる。

【オオシマザクラの育て方のポイント】

・他のサクラ同様に、日当たりと栄養のある土地を好む。

・島で生まれただけあって、サクラの中では特に海風に強いため沿岸部の景観樹として利用される。煙害にも強いため工場地帯の緑化にも重宝する。

・他のサクラ同様に剪定を嫌うため、植栽には相当なスペースが必要となる。やむを得ず剪定する場合、切り口は殺菌剤等で処置する。

・害虫が発生しやすいため、消毒が必要となる。

【オオシマザクラの品種】

・寒咲大島

早咲きの品種で、関東では3月中旬頃に開花する。

【オオシマザクラとヤマザクラとの違い】

・オオシマザクラは花軸に毛がなく、ヤマザクラより長い。またヤマザクラの花軸が紫色を帯びているのに対して、オオシマザクラは淡い緑色をしている。また、オオシマザクラの果実はヤマザクラより大きい。ただし、実際には両者の交配種も多く、判断が付きにくい場合もある。

|

|

オオシマザクラの基本データ

【分類】バラ科 サクラ属

落葉広葉/中高木

【漢字】大島桜(おおしまざくら)

【別名】シマザクラ/タキザクラ

【学名】Prunus speciosa

【英名】Oshima cherry

【成長】早い(短命)

【移植】難しい

【高さ】5~15m

【用途】花木/公園/街路樹

【値段】1000円~

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2012f52f.9da210cb.2012f530.e30f88f8/?me_id=1319109&item_id=10000900&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonkaki-annex%2Fcabinet%2Fkihon8%2Fimgrc0089336252.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)