庭木図鑑 植木ペディア > ウメ

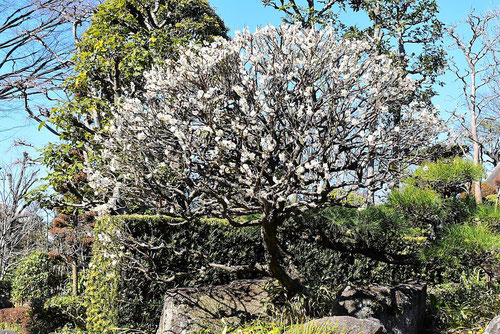

ウメ/うめ/梅

Japanese apricot

【ウメとは】

・中国の江南地方を原産とするバラ科の落葉小高木。九州に自生があったとする説もあるが、奈良時代以前に薬用として中国から渡来したものが野生化したとする説が一般的。今では北海道を除く全国で栽培され、庭園、公園、寺社、一般家庭の庭に植栽される。

・早春に咲く花は、お花見の対象としてサクラより長い歴史を持ち、ウメは「花木の王者」とされる。奈良時代以前に「花」といえばウメを意味し、万葉集にはサクラの倍以上の歌が詠まれる。現代の日本で最も親しまれる果樹の一つでもあり、ウメの実は梅干しや梅酒として実用される。

・ウメは寿命が長く、古木となっても力強く芽吹くことや、肌寒い早春に開花することなどから慶事の象徴とされ、マツ、タケと共に「歳寒三友」、そして菊、蘭、竹とともに「四君子」と呼ばれる。

・ウメという名前の由来には、①「梅」の中国音「メイ」から、②朝鮮名の「マイ」から、③未熟なウメの実を黒焼きにして作る薬「烏梅(ウバイ)」から、とする説がある。また、ウメは学問との関連が深く、「好文木」という別名は、かつて晋(中国)の武帝が学問に励めば花が咲き、学問を怠れば花が枯れたという故事に由来する。

・開花は早春の1月下旬~3月で葉の展開に先立つ。ウメには大別すると白梅と紅梅があるが、奈良時代初期に初めて日本へやってきたのは白梅で、同時代の後期に書かれた「万葉集」には紅梅が登場せず、平安時代に書かれた「枕草子」や「源氏物語」になって初めて紅梅が登場する。時代が下って江戸時代になると数多くの品種が作出され、花弁の色や枚数に様々なバリエーションが生まれた。

・伝統的には香りの高い白梅に価値があるとされるが、正月を祝うのは旧暦の正月頃に開花する紅梅。また、近年は紅白両方の花を同時に咲かせる品種の人気が高い。なお、ウメの基本種は一重咲きで花弁と萼が5枚ずつあり、1本の雌しべを多数の雄しべが取り囲む。

・ウメの実が黄色く熟すのは6月頃で、この時期に降る雨を梅雨という。果実は球形で縦に溝が入り、表面には細かな毛が密生する。現代では食用が中心だが、ウメの実にはクエン酸やオレアノール酸などの成分が含まれており、未熟なウメの実から作った烏梅(ウバイ)は咳止め、止血、整腸、解熱など万病を鎮める妙薬とされた。

・漢字の「梅」に含まれる「毎」は子沢山の母親という意味合いで、たわわに稔るウメの果実に由来する。また、「毎」は母が髷(まげ)を結った姿を表し、妊娠中につわりで欲しくなりやすい酸味を、ウメの実で満たしたことに由来するという説もある。

・シソの葉で漬けた梅干しや梅酒、梅ジュースを目的とした「実ウメ」の産地は、和歌山、群馬、徳島が知られる。代表的な品種は「白加賀」と「小梅」。実が黄熟しない青梅(おうめ)も有名。江戸時代には工業用の酸を採取するため、幕府によって植栽が奨励された。

・ウメの葉は長さ4~8センチ、幅3~6センチほどで、枝から互い違いに生じる。卵形で葉の先端は細く突き出し、縁には細かなギザギザがある。秋に黄葉するが観賞価値は高くない。

・幹の直径は最大で60センチほどになり、樹齢を重ねると樹皮は縦に粗く裂ける。樹皮は暗灰色だが材は暖色系。目が細かくて硬く、狂いが少ないことから稀に木材として流通し、数珠、ソロバン玉、茶道具、根付、拍子木、櫛などの工芸品、欄間、床柱などの建材に使われる。

【ウメの育て方のポイント】

・乾燥に強く、基本的には丈夫な性質を持つ。土質もさほど選ばずに育つが、病害虫の被害は多い(ウメケムシ、モンクロシャチホコ、オオミズアオ、アブラムシ、カイガラムシ、コスカシバ、オビカレハ、黒星病などなど)。予防のため冬期に石灰硫黄合剤を2~3回散布するのが基本。

・日向であれば開花するが、花は短い枝に咲くため、枝を切り詰めて短い枝が多く出るようにする。剪定に強く、形を自由に仕立てられるが、棘のように変化した古い小枝があるので留意する必要がある。

・「徒長枝」と呼ばれる、長く突き出した枝は花つきが悪く、樹形を乱すため、根元から切り除く。枝を大事にし過ぎて剪定をしないと花や実がならなくなることから、植木職人の間では「サクラ切るバカ、ウメ切らぬバカ」という。ちなみにサクラは樹勢が弱く、剪定されることを好まない。

・単一品種では実のなりが悪い。より多く収穫するためには数種類を一緒に植える必要がある。

【ウメに似た花木】

・アンズ

ウメによく似た花を咲かせ、素人では見分けにくいが、アンズの葉はウメよりも丸みを帯び、葉の先端はウメほどに尖らない。

・モモ

ウメの花には花柄(花の軸)がないが、モモには短い花柄がある。また、ウメの花弁は丸みを帯びるが、モモの花弁は先端が尖る。

花には長い花柄があり、花弁の先端は切れ込みが入る。

・ロウバイ

ウメより早い時期に黄色くて香りの高い花を咲かせる。早咲きのウメとは開花時期が重なることや、多くの梅園で一緒に植栽されていることから、黄色い花が咲くウメだと誤解されがちだが、ウメとは関係がない。これに名前の似たオウバイもウメ科ではなくモクセイ科。

【ウメの品種】

・ウメの品種は300種類とも500種類ともいわれる。花の観賞を目的とした「花ウメ」と、収穫を目的とした「実ウメ」に大別されるが、花ウメはさらに以下のように分類される。

①原種に近い「野梅系」

②小枝と萼が緑色をした「緑萼系(青軸性)」

③古枝の髄が赤い(花が赤いとは限らない)「紅梅系」

④大きな花と実ができ、秋以降に枝が紫がかる「豊後系」

⑤アンズとの交配によって作られた「アンズ系」

⑥枝がしだれる「枝垂れ性」

また、系統を問わず寒の入り(1月5日頃)~立春に咲く早咲きのウメを総称して寒梅といい、寒紅梅、八重寒紅などの品種がある。

白い花が咲くウメの品種

紅・ピンクの花が咲くウメの品種

ウメの基本データ

【分類】バラ科/サクラ属

落葉広葉/小高木~高木

【漢字】梅(うめ)

【別名】ニオイザクラ/好文木

花の兄/雪中君子

春告草/風待草

花魁/香栄草/匂草

野梅など多数

【学名】Prunus mume

【英名】Japanese apricot

【成長】遅い

【移植】簡単

【高さ】3m~10m

【用途】花木/果樹/盆栽

公園/切り花

【値段】800円~

|

|

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fe2bd6d.e5f1f3d9.1fe2bd6e.1ce28c76/?me_id=1332110&item_id=10002764&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanahiroba87%2Fcabinet%2Fharvest%2Fkazyu%2Fbungo1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)