庭木図鑑 植木ペディア > ウバメガシ

ウバメガシ/うばめがし/姥目樫

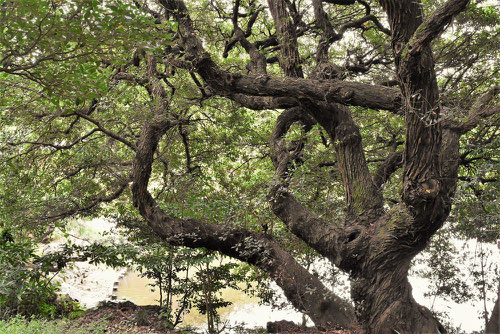

Ubamegashi tree

【ウバメガシとは】

・関東(房総半島、三浦半島、伊豆半島以西の太平洋側)以西の沿岸部や低山に見られるカシ科の常緑高木。カシの仲間のうち最も都市環境に強いことから、かつて関西地方ではカイヅカイブキと共に垣根としての利用が多かった。

・ウバメガシは「木の雑草」と称されるほど丈夫な性質を持ち、街路樹などにも多用される。枝や幹がゴツゴツし、柔らかさがないため好みが分かれるものの、海辺の庭や公園には適する。成長が遅いため、幹の太い老木は貴重であり盆栽としても珍重される。

・材質が緻密で硬く、炭焼窯で焼いたウバメガシの材は「備長炭(びんちょうずみ)」として知られ、焼き鳥、ウナギの蒲焼、焼き肉、炭焼焙煎コーヒーなどに使われる。備長炭は着火までに時間を要するが、一旦火が点けば一日中もつ優れもの。「備長」とは、元禄時代にこの炭を初めて作ったとされる現和歌山県田辺市の備中屋長左衛門(備後屋長右衛門という説も)の名に由来する。

・ウバメガシは中国や朝鮮半島にも分布しており、現在流通する備長炭は輸入品が多いが、薪炭用に植栽された名残のような林が今も各地に見られる。

・「ウバメ」とは「姥目」あるいは「姥芽」のこと。今の時代では考えられないが、ウバメガシの新芽あるいは若葉が茶色く、これを老女に見立てたのが名の由来。地方によってウマメガシ、ウマメ、イマメガシ、バベなど呼び名が多く、庶民に身近であったことがうかがえる。

・ウバメガシの開花は4~5月。雌雄同株で、同じ一本の木に雌雄それぞれの花が咲く。雄花は緑褐色の花被(花弁あるいは萼)と4,5本の雄しべからなり、新しい枝の付け根から伸びた、長さ2~2.5センチの紐状の花序(花の集り)に15個以上が集まって咲く。雌花は新枝の上部の葉の付け根に1~4輪ずつ咲く。直径1ミリほどの楕円形で、雌しべ(花柱)は3つ。

・ウバメガシの葉は長さ3~6センチの広い楕円形で他のカシ類よりもずっと小さく、縁には波状のギザギザがある。葉の質も他のカシとは異なる硬い革質で、表面は光沢のある濃緑色、裏面は淡い緑色になる。葉は細かに分岐した枝から互い違いに生じるが、枝先では輪状に集中してつく。小枝や若葉には淡い褐色の毛が多い。

・雌花の後にできるドングリは長さ1~2センチの楕円形で、殻斗と呼ばれる小さな帽子のような部分は鱗状になる。ドングリが茶褐色に熟すのは翌年の秋のことで、開花した年はごく小さな葉芽のような状態で越冬する。食用になるが、枝から落ちやすく収穫のタイミングが難しい。繁殖は実生あるいは挿し木による。

・ウバメガシの樹皮は黒っぽい灰褐色で、老木になると縦に浅い裂け目ができる。樹高5~7mの低木が多いものの、大きなものでは20mを超える。幹は直立しにくいため、炭作りの際には切り込みを入れて曲がりを矯正し窯入れの効率化を図る。

・樹皮にタンニンを含んでおり、江戸時代にはこれを「お歯黒」に使う五倍子の代用とした。このため「姥女(うばめ)」と呼ばれるようになったという説もある。

【ウバメガシの育て方のポイント】

・カシの仲間(シラカシ、アラカシ、アカガシ、ウラジロガシなど)のうち、もっとも剪定に強い。ただし、枝を作り込んで自然風の樹形を楽しむような手入れは向かず、葉っぱごと刈り込むような手入れが中心となる。

・他のカシ類に比べて葉が小さいため、葉を刈り込んでも切り口があまり目立たない。また、葉が密生するため、目隠し用の垣根やトピアリーとして使える。

・成長が遅めであるため、他のカシ類に比べて手入れの回数は少なくて済むが、材が硬いためノコギリで切りにくく、作業の疲労感は高い。ちなみに材の比重は1.01で日本の木では最も重い。

・自生地は暖地の海岸沿いであり、潮風、乾燥、大気汚染に強く、都心部の環状道路で街路樹に使えるほど丈夫な性質を持つ。寒さにはやや弱く、植栽は東北南部~北関東辺りが北限。土質はあまり選ばない。

・基本的には日向を好むが半日陰にも耐える。かつては病気や害虫に強いとされたが環境によっては、うどん粉病、カイガラムシ、ハマキムシ、その他の害虫の被害に遭いやすく、みすぼらしい姿を見せる街路樹も多い。

【ウバメガシの品種】

・ウバメガシの変種には、ビワの葉を小型にしたような葉を持つ愛知県産のビワバガシ=チリメンガシや、葉の中央が膨らんだフクレウバメ、葉の裏面に毛が密生してクリーム色に見えるケウバメガシがある。

【窯元直送】 安心・安全 純国産ウバメガシ高級白炭 土佐 備長炭 1kg浄水・消臭・除湿・入浴... |

ウバメガシの基本データ

【分類】ブナ科/コナラ属

常緑広葉/小高木

【漢字】姥目樫/姥芽櫧

(うばめがし)

【別名】ウマメガシ/イマメガシ

バベガシ/バベ/アクシバ

【学名】Quercus phylliraeoides

【英名】Ubamegashi

【成長】やや遅い

【移植】やや難しい(根回しが必要)

【高さ】10m~25m

【用途】垣根/公園/街路樹

【値段】500円~

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア