庭木図鑑 植木ペディア > ビャクシン

ビャクシン/びゃくしん/柏槙

Chinese juniper

【ビャクシンとは】

・宮城県から沖縄までの太平洋岸沿いや瀬戸内海地方に分布する常緑針葉樹。東南アジアに広く分布し、中国や朝鮮半島にも見られる。滋賀県の伊吹山にちなんだ別名「イブキ(伊吹真柏)」が有名だが、伊吹山のものは自生ではなく、植栽されたものとする説もある。

・自生は海岸の岩場や崖地であり、生命力の強さを表現する盆栽として栽培されることが多い。庭木としては和風庭園や寺社に使われる程度であり、植栽数は栽培変種であるカイヅカイブキに及ばない。

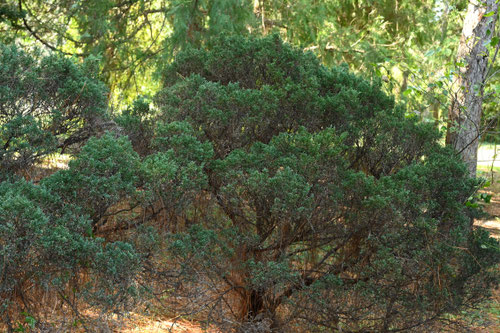

・葉の形状は画像のとおり、鱗状(ヒノキ型)になるもの、針状(スギ型)になるものがあり、場所や樹齢によって異なる。成長の落ち着いた大部分の葉は鱗状で、苗木、徒長枝、老木の下枝は針状になりやすい。鱗状の葉を「柏」、針状の葉を「槙」とし、併せて「柏槙(びゃくしん)」と呼ぶ。

・雌雄異株だが、稀に同株のものも見られる。開花は4月頃で雌雄いずれも枝先につく。雄株に咲く雄花は茶色の楕円球形。雌株に咲く雌花は黄緑色で、球形の実が翌年の10月頃に熟す。実は直径5~9ミリ程度の黒紫色で、白い粉がかかったような状態になることが多い。

・樹皮は赤褐色で樹齢を重ねると縦に長く裂けて剥離する。幹は直立するが、ねじれたり、這うように育ったりするものも多く、その野趣に富んだ雰囲気が好まれる。幹の直径は最大で70センチ余りになる。

・材は暗い紅褐色。緻密で耐久性が高く、建築、器具、家具、鉛筆、彫刻などに使われる。芳香があり、俗に白檀と称して香木に使うこともあるが、本物のビャクダンはインド原産の熱帯性常緑樹であり、本種とは関係がない。

【ビャクシンの育て方のポイント】

・日差しが強く、乾燥した砂地を好み、耐陰性はない。植栽は日向に限る。致命的な病害虫はない。

・枝葉は分岐が多く、鬱蒼としがち。刈り込んで管理されることが多いものの、本来は剪定を好まないため、可能であれば自然樹形を維持したい。

・カイヅカイブキと同様に、赤星病の媒体となる可能性があるため、ナシの栽培地では植栽について条例等を確認する必要がある。

【ビャクシンに似ている木、園芸品種】

鱗状の枝葉が捻じれるように立ち上がる品種で、原種よりも有名。昭和時代には一般住宅の生垣に好んで使われ、その名残が今も各地に見られる。

・フイリビャクシン

葉の先がクリーム色になる品種。ビャクシン同様に刈り込んで使われることが多い。

・タチビャクシン

樹高50センチほどにとどまるビャクシンの園芸品種。葉は青白く、針状の葉が主体だが、環境によっては鱗状の葉が混ざる。ビャクシンと区別せず、同一視する説もある。

ビャクシンの基本データ

【分類】ヒノキ科/ビャクシン属

常緑針葉/高木

【漢字】柏槙(びゃくしん)

【別名】イブキ/イブキビャクシン

カマクライブキ

【学名】Juniperus chinensis L.

【英名】Chinese juniper

【成長】やや早い

【移植】難しい

【高さ】15~20m

【用途】公園/根締め

【値段】3000円~

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア