庭木図鑑 植木ペディア > ネズミサシ

ネズミサシ/ねずみさし/鼠刺

Needle juniper

【ネズミサシとは】

・岩手県以南の本州、四国及び九州に分布するヒノキ科の常緑針葉樹で、山地の尾根や瀬戸内海の沿岸に多い。ネズ、ムロ(榁)あるいはトショウ(杜松)とも呼ばれる。朝鮮半島や中国の北部及び東北部にも自生が見られる。

・ネズミサシという名は、ネズミが刺さるかのような葉の鋭さを表すだけでなく、実際にこの葉を鼠の通り道に突き刺して、家屋の被害を防いだことに由来するという。

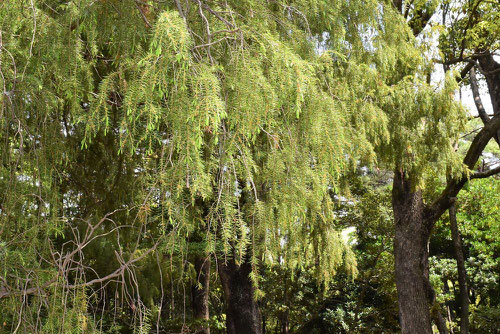

・葉は長さ1~3センチほどだが3本一組で、それぞれが異なる方向に向かって伸びる。だらしなく垂れ下がるものが多いが、指で触れれば相当痛い。葉の断面は逆三角形で表面には白い気孔帯がある。別名のムロやムロノキは古語で、葉が密生する様をいう。

・ネズミサシの開花は春(4~5月)。雌雄異株で前年に伸びた枝葉の脇に雌雄それぞれの花を咲かせる。雌株に咲く雌花は黄緑色で、先の尖った3つの鱗片があり、雄株に咲く雄花は黄褐色の楕円形。いずれも目立つ花ではないが、「保護」という花言葉がある。

・花の後にできる果実は直径1センチ弱の球果(果実)。翌年または翌々年の秋(10月頃)になると、黒紫~褐色に熟す。乾燥させた実は「杜松実(としょうじつ)」、「杜松子(としょうし)」あるいは「モロンジョ」という生薬になり、利尿、尿道炎、リュウマチ、神経痛、風邪等に効果があるとされる。

・カクテルのベースになるジン(酒)は、ヨーロッパを原産とするヨーロッパネズの果実を集めて蒸留酒に香り付けをしたもの。元来は利尿剤として医者が作ったものとされる。ヨーロッパではネズミサシではなく「モロンド」という格好いい名前が付いている。

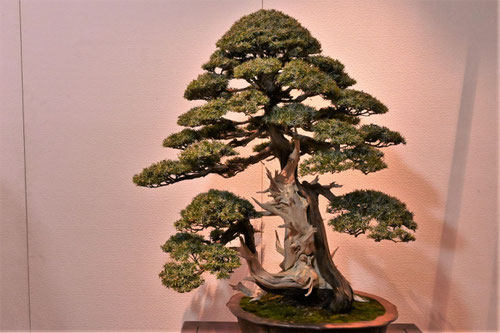

・ネズミサシの幹は直立し、樹皮は灰色を帯びた赤褐色。幹の直径は最大1mほどになり、針葉樹としては重くて硬い。樹脂分が多く、風雨にさらされても腐りにくいため、和白檀と称して仏像、床柱、建築の土台、船舶などに使われるが流通は稀。なお、混乱しやすいが良質な材木として知られるネズコはクロベのことであり、本種とは異なる。

【ネズミサシの育て方のポイント】

・関東以西から九州までの広い範囲に分布する。自生地は乾燥した痩せ地が多く、湿地では育てられない。

・典型的な陽樹(=日向を好む木)であり、日陰では生育が悪く、貧相な樹形になりやすい。

・病害虫の被害はほとんどないが、公園などで見かけるネズミサシのうち、健全に育っている物は珍しい。これは日照不足と強剪定が主な原因。ネズミサシは剪定に弱く、下手に剪定するとどんどん樹形が乱れて観賞価値がなくなる。

【ネズミサシに似ている木】

・ハイネズ

「這いネズ」であり、ハイビャクシンと同じように匍匐して育つ。北海道から九州までの海岸地帯に見られる。造園用としては原種よりも普及している。

・シマムロ

小笠原諸島のみに見られる近縁種で、「シマ」は「島」を意味する。枝は地を這うように10m近くも伸びるが、多量の樹脂を含むことが災いして焚き付けとして伐採され、現在は雑滅が危惧される。

・どうしてもネズミが持つドブ臭いイメージが強いものの、ブルーカーペット、ブルースター、ブルーパシフィック、ウィルトニーなど人気のコニファーもネズミサシの仲間。

|

|

ネズミサシの基本データ

【分類】ヒノキ科/ビャクシン属

常緑針葉/低木~小高木

【漢字】鼠刺(ねずみさし)

【別名】ネズ(杜松)/トショウ(杜松)

ムロ/ムロノキ/モロノキ

ネズムロ/ベボウノキ

【学名】Juniperus rigida

【英名】Needle juniper

【成長】やや早い

【移植】難しい

【高さ】5~15m

【用途】公園/薬用木

【値段】1500円~

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10b5bc86.1276abd5.10b5bc87.601cdedd/?me_id=1221694&item_id=10015679&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhana-online%2Fcabinet%2F06797068%2Fvalue262_01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)