庭木図鑑 植木ペディア > ゴヨウマツ

ゴヨウマツ/ごようまつ/五葉松

Five-needle pine

【ゴヨウマツとは】

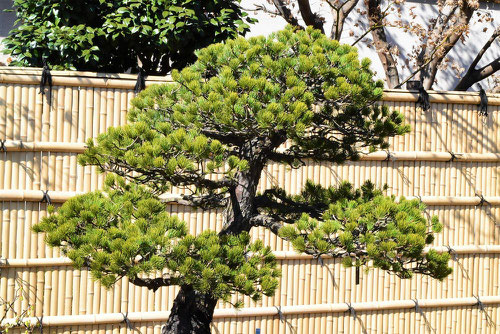

・北海道南部~九州の山地に自生するマツ科の常緑針葉樹。日本固有のマツであり、平安時代から観賞用として神社仏閣などの庭園に植栽される。銀色がかった葉が美しく成長が遅い上、木質が柔軟で枝を曲げやすいため、盆栽に使われることも多い。

・最も一般的なクロマツやアカマツは葉が二本一組に、ダイオウショウやテーダマツなど外来のマツは三本一組になって生じるが、本種は五本一組になるためゴヨウマツと呼ばれる。

・江戸時代には多数の品種が作出され、産地の名前を冠して「アズマゴヨウ」「ナスゴヨウ」などと呼ばれ、葉の形は産地によって微妙に異なる。美しく育てるには時間と費用がかかり、大きなゴヨウマツは価値が高いとされる。

・葉は長さ3~8センチ程度で先端は尖るが、手で触れてもチクチクせず柔らかな感触がある。短い枝から束になって生じ、葉の断面は三角形。側面には気孔帯と呼ばれる白線があり、若い枝には黄褐色の短い毛を生じる。

・葉が短いものをヒメコマツ、葉が長いものをゴヨウマツとする見分け方もあるがその違いは不明瞭で、ヒメコマツを単にゴヨウマツの別名として用いることも多い。

・ゴヨウマツの開花は5~6月。雌雄同株で花には雌雄があり、雄花は多数集まって新枝の基部に、雌花は数輪が新枝の先端に咲く。他のマツ類と同様の花であり、観賞価値は乏しい。

・雌花の後には長さ4~7センチほどの緑色の球果(マツボックリ)ができ、翌年の10月頃になると褐色に熟す。熟した球果は自然に開いて多数の種子を拡散させるが、種子がなくなった後もしばらくは枝に残る。

・樹皮は暗い灰色で樹齢を重ねると不規則な鱗状になって剥がれ落ちる。材はきめが細かく適度に脂分を含む。材木としての使用は少ないが、鋳物の型、指物細工、ろくろ細工、建具などに稀に用いる。

【ゴヨウマツの育て方のポイント】

・成長が遅いため、急激にスペースをとるようなことはない。また、木の姿を大きく乱す、いわゆる「徒長枝」が出にくく、樹形の乱れが少ない。

・潮風、乾燥に強い。病害虫にも基本的には強い。(まれにマツカサアブラムシ、マツノマダラメイガ、モモノゴマダラメイガの被害に遭う。)

・自生は栄養分の乏しい土地であることが多く、極端な痩せ地でなければ土壌を選ばずに育つ。

・日向と水はけの良い場所を好む。湿気と日陰は苦手であり、植え場所は慎重に選ぶ必要がある。

・枝葉が細かい分だけ、大きな木になると、剪定に手入れに時間がかかる。また、落ち葉が細かく、掃除がしにくい。

【ゴヨウマツの品種】

・ゴヨウマツは品種が多く、大別すると北海道産の「北方種」と本州以南の「南方種」に分けられ、園芸品種にはジャノメゴヨウ、フイリゴヨウ、シマジロゴヨウなど、葉に模様が入るものがある。

日本海側に分布する品種で、多雪地帯の尾根筋に自生する。ゴヨウマツの球果はキタゴヨウに比べて丸みがあるため、ゴヨウマツの別名をマルミゴヨウという。キタゴヨウの種子の翼はゴヨウマツよりも大きく、乾燥によって開きやすい。

・ハイマツ

キタゴヨウの矮性種(幹が横に伸びて背が高くなりにくい品種)で標高が高く、風の強い場所に自生。キタゴヨウとハイマツの雑種であるハッコウダゴヨウ(八甲田五葉)もある。

・ヤクタネゴヨウ

漢字表記は「屋久種五葉」で、屋久島と種子島に分布する。葉が長く、樹皮が灰色を帯びるという特徴を持つ。明治以降、丸木舟などを作るために乱獲され、現在は絶滅が危惧される。

|

|

ゴヨウマツの基本データ

【分類】マツ科/マツ属

常緑針葉/高木

【漢字】五葉松(ごようまつ)

【別名】ヒメコマツ/マルミゴヨウ

マルミノゴヨウ

【学名】Pinus parviflora

【英名】Five-needle pine

【成長】遅い

【移植】簡単

【高さ】3~30m

【用途】主木(シンボルツリー)/盆栽

【値段】2000円~

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10c67b6c.f09a4462.10c67b6d.39fcf689/?me_id=1223811&item_id=10006468&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukei%2Fcabinet%2Fgift%2Fy3013main-new.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)