庭木図鑑 植木ペディア > アカマツ

アカマツ/あかまつ/赤松

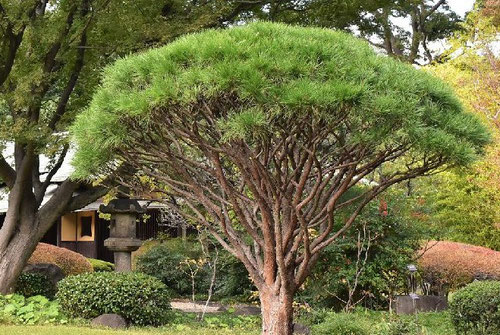

Japanese Red Pine

【アカマツとは】

・松茸や和風庭園の主役としてお馴染みのアカマツは、東アジアの山地を原産とするマツ科マツ属の常緑針葉樹。日本では北海道南部、本州、四国及び九州に分布し、内陸の野山に多い。

・クロマツと共に日本を代表するマツだが、主に海沿いに見られるクロマツに比べ、樹皮が赤褐色に見えることからアカマツと呼ばれ、枝葉に優しい印象があることから別名を「女松/雌松(オンナマツ/メマツ)」という。

・アカマツの葉は針状で、クロマツやリュウキュウマツと同様、二本一組(二葉性)になっている。長さは7~12センチほどでクロマツよりもやや短い。

・葉は細くて柔らかく、触れてもクロマツのようにチクチクしないため、クロマツよりも遥かに剪定しやすい。

・あまり目立たないが、アカマツにも花が咲く。花の時期は4~5月で、花には雄雌がある。

・雄花は黄色で若い枝の下部に複数咲き、雄花が咲き終える頃、赤紫色の雌花が日の当たる若枝の先端に1~3個咲く。雌花は数が少なく見付けにくい。

・雌花の後にできる球果(まつぼっくり)は長さ3~6センチ程度の卵形で、クロマツのものに比べるとやや小さい。球果に含まれる種子は長さ5ミリほどの歪んだ卵形で細長い翼を持つ。

・球果が熟すのは開花翌年の10月頃。乾燥すると松笠が開いて種子が飛び立つが、湿った状態では堅く閉じる。これは雨で遠くまで飛ぶことができないという状況を回避するための仕組み。

・アカマツとはいえ一生を通じて赤いわけではなく、若木の樹皮は白っぽい褐色。成長に伴って剥がれ落ち、樹齢10年を過ぎたころから幹が赤茶に見えるようになるが、老木では根元付近の樹皮が黒褐色で亀の甲羅のように裂ける。

・老木の樹皮は黒くてクロマツと見分けにくくなるが、幹の先端を見れば赤みを帯びていることが分かる。幹の直径は最大1.5mほど。

・アカマツは乾燥した痩せ地にも耐えて育つが、戦後はマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松枯れが広がっており、天然の個体数は減少傾向にある。マツノザイセンチュウは北アメリカから渡来し、マツノマダラカミキリによって運ばれるが、これが材に侵入すると食害されて揚水を困難にしアカマツを枯死させる。

・アカマツの減少に伴って根の先に共生するマツタケも減っており、国際自然保護連合は2020年にマツタケを準絶滅危惧種に指定している。

・アカマツの材はスギより硬く、クロマツよりは柔らかい。心材と呼ばれる中心部は耐水性が高く、かつては建築用材(特に家の梁)、パルプ、杭、薪などに幅広く使うため植林され、スギ、ヒノキと共に三大人工林をなしていた。材を薄くスライスした「経木」や木屑は戦後まで食品、陶器、ガラス製品等の包装材に、材はマッチの軸木に、樹皮や樹脂は漢方や墨にも使われた。

・木全体に油分(松脂)が多く、濡れた枝でも細かくすれば簡単に火が付き、戦時中は根から油(松根油という)を採って照明用とし、燃料不足に陥った戦争末期には松根油で戦闘機を飛ばそうという試みもあった。

【アカマツの育て方のポイント】

・古くから絵画や和歌の題材にされ、庭に一本あれば庭の風格が高まるが、素人には剪定が難しく、プロに頼めば維持費がかかる。

・いかにも和風のクロマツに比べれは洋風住宅でも違和感が少ない。

・通気性、排水性の良い土壌を好むが、環境への適応力はある。ただし、潮風や砂地は好まない。

・常緑とはいえ、大きな松であれば落ち葉の処理がやや面倒。

・日向を好み、日陰では育ちが悪い。

・マツノマダラカミキリ、モミノハダニ、マツカレハなど害虫の被害が見られるため、定期的な剪定や薬剤による予防が必要。

【アカマツとクロマツの見分け方】

・クロマツは幹が暗褐色で新芽が白いのに対して、アカマツは幹が赤茶色で新芽は赤茶色。また、アカマツの葉は手で触れても痛くない。しかし、実際には両者の中間種(アイグロマツなど)もあって、明確に判別できないことも多い。

【アカマツに似ている木】

・ヨーロッパアカマツ(欧州赤松)

ヨーロッパの広い範囲に分布するマツ。北海道を中心に日本でも植栽が多い。アカマツよりも葉の色がくすんだ感じになり、灰色を帯びたように見える。また、アカマツの若い枝は褐色だが、ヨーロッパアカマツでは緑色になる。

・タイワンアカマツ(バビショウ)

中国南部及び台湾を原産とするマツ。葉はアカマツと同じように二本一組(稀に三本一組)で生じるが、長さが20センチ近くあり、その様子が馬のシッポに似るとして現地では馬尾松(バビショウ)と呼ばれる。マツボックリはアカマツよりも小さい。

アカマツの基本データ

【分類】マツ科/マツ属

常緑針葉/高木

【漢字】赤松(あかまつ)

【別名】メマツ(雌松)

オンナマツ(女松)

【学名】Pinus densiflora

【英名】Japanese Red Pine

【成長】早い

【移植】やや困難

【高さ】20~35m

【用途】主木(シンボルツリー)

【値段】500円~

庭木図鑑

植木ペディア

庭木図鑑

植木ペディア